Bibliontecario

Publicación de registro cultural.

martes, 24 de junio de 2025

Libros usados: páginas con historias

La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo y la Asociación de Ejecutivos del estado Carabobo abrieron de nuevo el Mercado de Libros Usados, con el lema Lecturas que perduran. El sábado 21 de junio, en la sede de la Asociación, libros emigrados de librerías, dormidos en estantes olvidados o descatalogados por el apuro del mundo, encontraron un nuevo destino. Hubo venta, trueques y el hallazgo de ejemplares que buscaban una segunda oportunidad. El espacio también fue refugio para conferencias que celebraron el libro y la lectura. Aquí, una de ellas: Libros usados: páginas con historias, de Rafael Simón Hurtado.

En la foto de José Antonio Rosales, José Sotillo, durante la presentación de Rafael Simón Hurtado en el “Mercado de libros usados. Lecturas que perduran”, 21 de junio de 2025.

I

En un mundo seducido por la fugacidad digital y el frenesí del consumo, el libro de segunda mano se erige como un emblema de resistencia. No es un simple objeto, sino un recipiente de palabras y memorias, un puente que une las manos que lo sostuvieron con las que hoy lo acarician.

Cada ejemplar lleva consigo las huellas del tiempo: una dedicatoria que murmura un amor olvidado, un subrayado que revela el fervor de un lector de otra época, o una nota al margen que dialoga con el texto desde un instante perdido.

Estos volúmenes no solo guardan historias impresas, sino que son, ellos mismos, narrativas vivas, cápsulas del tiempo que atesoran emociones, saberes y destinos.

Desde su dimensión cultural, los libros de segunda mano son custodios del conocimiento. Preservan obras descatalogadas, ediciones raras de editoriales efímeras, textos que, de no ser por el mercado de lo ya leído, habrían sucumbido al olvido.

Un tomo de Cervantes, gastado por un estudiante de los años cincuenta. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha.

En las librerías de viejo, -como también se les llama-, esos santuarios de silencio cortés, la literatura se democratiza: un tomo de Cervantes, gastado por un estudiante de los años cincuenta, o una edición de Orwell, regalada en los ochenta con una dedicatoria que aún respira afecto, se ofrecen a precios que invitan a todos a construir sus propias bibliotecas.

Pues estas librerías no solo resguardan clásicos o éxitos efímeros, sino también joyas olvidadas, obras de nicho o autoeditadas, tejiendo una diversidad que desafía la uniformidad de las grandes cadenas comerciales.

En su dimensión emocional, cada libro antiguo es un testigo de vidas ajenas. Un exlibris, una página doblada, un trazo de tinta: son marcas que convierten a estos volúmenes en documentos vivos, en espejos donde se reflejan los anhelos y las preguntas de quienes los leyeron.

Las ediciones especiales, por su rareza o su valor histórico, despiertan una fascinación que trasciende lo material, convocando a coleccionistas y lectores a un rito de veneración por lo irrepetible.

Desde la perspectiva comercial, estos volúmenes, contienen una economía singular, donde el precio no solo refleja el objeto.

Este mercado democratiza el acceso al conocimiento, ofreciendo obras descatalogadas a precios que desafían la exclusividad de las ediciones nuevas.

Así, los libros usados no solo circulan como mercancías, sino como conductos que abren entradas al derecho universal de la lectura.

Y no me refiero solamente a ejemplares firmados por sus autores, a primeras ediciones o a un volumen con anotaciones de un lector ilustre, sino a libros en donde el saber se encuentra con la búsqueda de un estudiante, por ejemplo, como sucede con obras de disciplinas humanísticas o científicas ya no reeditadas, que sobreviven gracias al mercado de segunda mano.

Así, un futuro ingeniero puede encontrar un texto clásico de su especialidad que, de otro modo, no habría podido hallar, con un precio que, además, no refleja su materialidad.

Manual de Matemáticas para ingenieros y estudiantes es un libro de texto de Matemáticas escrito por I. Bronshtein y K. Semendiaev y coeditado por la Editorial Mir y la Editorial Rubiños-1860, S.

II

En ese encuentro, a veces buscado, a veces hallado por el azar, descubrimos que los libros usados pueden servirnos también para abrir espacios inclusivos que reflejan la identidad de nuestras comunidades. Como es el caso del espacio en donde hemos sido convocados hoy.

Pueden sernos útiles para organizar eventos como lecturas de poesía o de cuentos, a través de clubes de lectura, intercambios de libros o charlas con autores locales, fortaleciendo los lazos entre la comunidad.

Esta diversidad cultural hace que cada espacio destinado a exhibir libros usados, tenga una personalidad única, un carácter que la distingue y la convierte en un destino en sí misma.

Como he dicho, en un contexto donde la cultura digital privilegia la velocidad y la novedad, las librerías de segunda mano son un acto de resistencia.

Las librerías de segunda mano son un acto de resistencia. Mercado de Libros Usados, Lecturas que perduran.

Al preservar y vender libros que podrían haber sido descartados, estas tiendas desafían la obsolescencia programada de la industria editorial.

Además, fomentan un consumo más sostenible al dar nueva vida a objetos que, de otra manera, podrían terminar en vertederos.

En un mundo preocupado por el impacto ambiental, comprar en librerías de segunda mano es una forma de apoyar la economía circular mientras se nutre el alma con lectura.

Hay otro encanto que gira en estos espacios alrededor de los libros usados. A diferencia de las grandes cadenas de librerías, donde los libros nuevos brillan en exhibiciones impecables, las tiendas de segunda mano son un caos organizado, un laberinto donde el descubrimiento es parte del sortilegio.

Encontrar una edición rara, un clásico descatalogado o un libro con anotaciones personales es una recompensa que no se puede replicar en una compra en línea.

El carácter físico de los libros usados es parte de su magia. Las páginas quebradizas, las tapas despegadas o el olor a moho pueden ser un recordatorio del paso del tiempo.

Y estos defectos, que podría parecer que le restan valor; por el contrario, los enriquecen. La imperfección de un libro usado es un testimonio de su vida, de las manos que lo sostuvieron y los lugares donde fue leído. Cada rasguño o doblez es una narrativa silenciosa que añade capas de significado.

III

Otro punto. En el contacto con los libros usados intervienen todos los sentidos humanos —vista, tacto, olfato, e incluso, aunque en menor medida, oído y gusto— juegan un papel fundamental en esta fascinación, hilando una experiencia que va más allá del contenido literario.

El escritor portugués, José Saramago, evocaba con una frase suya esta intervención de los sentidos: “una lágrima nunca emborronará un email”, -decía-, para significar cómo la materialidad de los libros físicos, especialmente los usados, ofrece una conexión emocional que lo digital no puede replicar.

José Saramago, evocaba con una frase suya esta intervención de los sentidos: “una lágrima nunca emborronará un email”. Foto de la web de Fundación José Saramago.

La vista, con la estética del desgaste; el tacto, con la textura de la historia; el olfato, con el aroma del tiempo; el oído, con el murmullo de las páginas; el gusto, mediante la conexión metafórica con la que saboreamos el deleite de hallar el libro que buscamos.

Visto así, un libro usado apela a los sentidos de manera integral, fusionando lo intelectual, lo emocional y lo físico.

Un PDF, por ejemplo, aunque funcional, carece de textura, aroma o sonido, y las anotaciones digitales no igualan la espontaneidad de una nota manuscrita o una página gastada.

¿Podríamos acaso imaginar una librería de “PDFs usados” ?, donde los usuarios intercambien o venden archivos digitales con características únicas.

Por ejemplo, PDFs con anotaciones digitales, resaltados, o comentarios incrustados por lectores previos; con marcas similares a las de un libro físico… pero qué va, nunca será igual.

Los sentidos, que hallan belleza en las imperfecciones de un libro usado, no encuentran eco en lo digital.

IV

En mi búsqueda para trazar estas líneas, hallé dos librerías que merecen ser celebradas: la venerable Librería San Ginés, en Madrid, joya del siglo XVII, una de las más antiguas de España, donde, según se dice, yacen tesoros literarios que destellan como astros en la penumbra; y la Strand Bookstore, en Nueva York, fundada en 1927, proclamada como el edén de los libros, un laberinto donde los lectores desentrañan desde tratados filosóficos de siglos pretéritos hasta novelas negras de los años sesenta, cada una, una descarga de eternidad.

La venerable Librería San Ginés, en Madrid, joya del siglo XVII.

El gusto por los libros usados es un fenómeno bastante extendido.

En Venezuela, por ejemplo, La Gran Pulpería del Libro Venezolano, nacida en 1981 bajo la visión del profesor Rafael Ramón Castellanos, lleva 44 años siendo un puente entre lectores y coleccionistas. Sus estantes, cargados con millones de volúmenes, son un archivo vivo del patrimonio cultural, un testimonio de la firmeza del papel frente al olvido.

La Gran Pulpería del Libro Venezolano, lleva 44 años siendo un puente entre lectores y coleccionistas. Foto de Javier Cedeño.

Más cerca, en Valencia, en la calle Farriar, floreció hace años un rincón de libros usados, un jardín secreto tejido de tinta y papel.

Bajo el techo de un solar, un hombre sin nombre, custodio de un caos sagrado, apilaba libros en estanterías frágiles, como si el tiempo hubiera mezclado sus páginas en un caprichoso juego del destino.

Allí, por un azar que aún me estremece, di con un ejemplar de mi propio libro de cuentos, Todo el tiempo en la memoria, edición de 1996, un encuentro que abrió las compuertas de mis propios recuerdos.

“Allí, por un azar que aún me estremece, di con un ejemplar de mi propio libro de cuentos, Todo el tiempo en la memoria, edición de 1996.”

Hallar una obra propia en una librería de segunda mano es un torbellino íntimo, un cruce de sorpresa y nostalgia, como encontrar un fragmento de uno mismo en un lugar inesperado.

Hay melancolía en imaginar cómo ese libro, que alguna vez fue extensión de mi ser, con sus posibles notas o dedicatorias, llegó a manos ajenas.

Surge un orgullo agridulce, pues la obra sigue su camino, narrando su historia, aunque ya no me pertenezca.

La curiosidad despierta: ¿quién lo leyó antes? ¿Qué senderos recorrió? Y, en un instante de posesividad, tienta la idea de comprarlo, como si al hacerlo pudiera rescatar un pedazo de mi alma.

Es un encuentro callado, como mirar a los ojos a un viejo amigo que ya no habla mi idioma.

Luis Cornejo Uzcátegui, apasionado guardián de libros usados.

Recientemente, junto a mis queridos colegas, los periodistas Carolina Zambrano y José Antonio Rosales, tuve el privilegio de conocer a Luis Cornejo Uzcátegui, biólogo y apasionado guardián de libros usados.

En su librería, Reusamás, junto a su esposa Ana, da nueva vida a volúmenes que narran amores imposibles o enigmas sobrenaturales.

Entre ellos, destaca una edición de La Magia Blanca, Secreta y Adivinatoria, atribuida a Alberto el Grande, un compendio de saberes ocultos que parece vibrar con un misterio propio.

La Magia Blanca, Secreta y Adivinatoria, atribuida a Alberto el Grande, un compendio de saberes ocultos que parece vibrar con un misterio propio.

Luis nos confió que, en estos espacios, donde los libros han absorbido los suspiros de innumerables manos, no es raro que los visitantes sientan presencias esquivas, sensaciones que rozan lo inexplicable, como si los volúmenes exhalasen un aliento que trasciende lo tangible.

V

Dentro de los encantos de los libros usados hay uno, singular: tienden puentes entre generaciones, creando lazos que trascienden el tiempo.

Una dedicatoria manuscrita, como “Para Beatriz, con amor eterno, 1977”, no es solo una marca en el papel, sino una ventana a una historia que el lector actual puede imaginar o, tal vez, rastrear.

Estas huellas humanas convierten la lectura en un acto profundamente íntimo, donde el libro no solo habla con la voz de su autor, sino también con las voces de quienes lo sostuvieron antes.

Así, los libros usados se transforman en pasadizos que unen a desconocidos a través de los años, forjando una comunidad invisible de amantes de la palabra escrita.

Las historias que rodean a estos libros son tan diversas como los volúmenes mismos.

Cuento algunas: En una librería de segunda mano en Buenos Aires, un coleccionista halló una primera edición de Ficciones de Jorge Luis Borges, con una dedicatoria del autor a un amigo olvidado.

Primera edición de Ficciones, 1944, de Jorge Luis Borges

Adquirido por unos pocos pesos, aquel ejemplar, valuado después en miles de dólares, guardaba un valor mayor: la conexión personal con el genio literario que esa inscripción evocaba.

En otra ocasión, una joven descubrió en una tienda de beneficencia un ejemplar usado de El principito. Entre sus páginas, encontró una carta de amor de 1945, escrita a una mujer que había emigrado a tierras lejanas.

Conmovida, la lectora emprendió una búsqueda para devolver la misiva a los descendientes de su destinataria, uniendo así dos eras a través de un libro.

El principito de Antoine de Saint-Exupéry, con ilustraciones del autor.

En Lisboa, en los años setenta, un librero dio con una primera edición de O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien, dedicada por el autor a un amigo.Comprado por unos escudos, el libro alcanzó años después miles de euros en una subasta, testimonio de su valor material y simbólico.

En México, una lectora encontró en una librería de viejo un ejemplar de Cien años de soledad, de Gabriel García Márques, cuyas notas manuscritas, obra de un profesor universitario, iluminaron su tesis doctoral, como si el libro hubiera esperado por ella para revelar su sabiduría.

Ejemplar de la primera edición de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

Estas anécdotas revelan el carácter excepcional de las librerías de libros usados y los libros que se consiguen en ellas.

Cada volumen en sus estantes es un compendio de historias: la que narran sus páginas y la que llevan consigo, grabada en sus viajes, en las manos que los acariciaron, en los destinos que los moldearon.

En estos espacios, el pasado respira, aguardando al próximo lector que, al abrir un libro, despierte su latente memoria.

VI

Yo, modestamente también tengo algunas historias, que atesoro en mi tímida biblioteca.

Gracias a que mi esposa Beatriz y yo compartimos el gusto por los libros, nuevos y usados, también podemos contar algunas anécdotas halladas en esos lugares donde el pasado y el presente se encuentran en cada página gastada.

Por ejemplo, en nuestras estanterías reposa un ejemplar de La razón de mi vida, de Eva Perón, publicado por Ediciones Peuser en 1951. Perteneció a la señora Carmen Tellería, residente en Caracas, quien, de su puño y letra, escribió su nombre y la fecha “22 de julio de 1952”. El libro fue adquirido en la Librería Pensamiento Vivo C.A., situada en la Avenida Bolívar, entre las calles Mercaderes y Municipal.

La razón de mi vida, de Eva Perón, publicado por Ediciones Peuser en 1951.

La razón de mi vida, como se sabe, es una obra autobiográfica atribuida a Eva Duarte de Perón (aunque oficialmente se atribuye a Eva Perón, algunos estudiosos sugieren que pudo contar con la colaboración editorial del periodista español Manuel Penella de Silva).

En sus páginas, Evita relata su trayectoria vital, su vínculo con Juan Domingo Perón y su ferviente compromiso con el movimiento peronista.

Fíjense bien, la edición es de septiembre de 1951, y la señora Carmen Tellería pone su nombre el 28 de julio de 1952, es decir, 9 meses después.

¿Qué resonancias emocionales o políticas la llevaron a rubricar su nombre en ese ejemplar? ¿Fue el fervor de una identificación profunda con los ideales de justicia social que Evita encarnaba, o tal vez una admiración íntima por esa mujer que, desde la humildad, alzó su voz con la intención de transformar su país?

Acaso Carmen, en la Venezuela de entonces, vio en el peronismo un reflejo de sus propias ansias de cambio, una resonancia de luchas compartidas en un continente surcado por sueños de equidad.

También tenemos una edición de Cuentos completos de Edgar Allan Poe, publicada por Círculo de Lectores en 1984, con la voz de Julio Cortázar en prólogo y traducción; y en una de sus páginas todavía guarda un secreto: la receta de un “pai de frutas”, escrita con ortografía frágil: Dos sobres de pudín de vainilla, una taza de leche, una lata de melocotones escurridos, guindas como destellos para adornar.

Imagino a la lectora —o al lector— sumergida en los abismos de Poe, en la penumbra de sus relatos, mientras el aroma del horno, cálido y dulce, se trenzaba con el graznido de El cuervo.

El libro, abierto, en diálogo con el pastel, gesta un misterio culinario, un instante donde lo gótico y lo cotidiano se miran de reojo.

Poseemos una edición de El contrato social de Jean-Jacques Rousseau, publicada por Editorial Tor y traducida del francés por A.D. (una abreviatura de un seudónimo o una institución, no lo sabemos). La edición, desde que la compramos, permanece intocada.

El aspecto ajado del ejemplar, con sus páginas teñidas de ocre por el tiempo, nos induce a temer que, al abrirlo, pudieran liberarse gérmenes de origen y antigüedad inciertos, como si el libro guardara, junto a sus ideas, las miasmas del siglo XVIII, aunque la edición es del siglo XX.

El estado deteriorado del libro, con su pátina de desgaste y posibles huellas de moho, lo convierte en un objeto tan venerable como intimidante, difícil de abordar sin precaución.

En su contraportada, Editorial Tor enumera con orgullo su colección de clásicos universales, ordenados con precisión. El listado de obras que promociona, como un mapa literario, evoca la ambición de abarcar el espíritu de la humanidad, mientras el libro mismo, cerrado y frágil, parece custodiar no solo las ideas de Rousseau, sino el peso visible y silencioso del tiempo transcurrido.

En otro de los estantes de nuestra pequeña biblioteca descansa una edición desvencijada, de El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, (David Herbert Richards Lawrence) en su versión completa y no expurgada, publicada en 1956. Es decir, una edición que no ha sido modificada, cortada ni censurada, conservando todo el contenido original sin omisiones ni alteraciones.

Aunque no corresponde a la primera edición sin censura —publicada en 1928 en Florencia por la editorial Orioli, cuando la obra fue tildada de obscena y proscrita en naciones como Reino Unido y Estados Unidos—, esta edición de 1956 se erige como un preludio a los hitos que transformarían la historia de la novela.

Tenemos, igualmente, una edición de Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway, publicada en 1959 por Editorial Claridad, que proclama en su portada, con solemnidad, ser la “única edición legítima en castellano con derechos exclusivos”.

En su página de guarda, ostenta con orgullo que el material fotográfico que enriquece esta edición ha sido gentilmente proporcionado por Paramount Films, distribuidora de la película inspirada en la novela.

Este volumen, testigo de una época, no solo custodia la prosa vigorosa de Hemingway, sino que se erige como un eslabón entre la literatura y el cine, uniendo el verbo escrito con las imágenes que evocan la intensidad de su relato.

Una colección muy especial anida en un extremo de la biblioteca. La colección de El Nuevo Tesoro de la Juventud, “obra consagrada a los niños de América”, era su lema.

Fue en mi adolescencia un objeto de fervor casi reverencial. Durante ciertos fines de semana, emprendía un peregrinaje a la casa de un compañero de bachillerato, desde Naguanagua hasta Tocuyito, por la carretera vieja, para extraer, de la biblioteca de su madre psicóloga, cada uno de los volúmenes de esta enciclopedia, que aún hoy considero un tesoro inestimable.

La obtuve después, gracias al regalo de un buen amigo, bajo el sello de Grolier International, Inc., en su constelación de veinte volúmenes.

Enciclopedia de múltiples rostros, su diseño primoroso y su vasta riqueza fueron en mi adolescencia un espejo del cosmos, un destello que encendía mi curiosidad con la misma intensidad con que hoy, en su danza efímera, lo hace la red de internet.

Entre las curiosidades que atesoramos, más por su aura fetichista que por el contenido mismo, destaca un ejemplar de un curioso librito, de tapa dura, escrito en alemán, su título: Urwald de Raoul Heinrich Francé, publicado en 1928 en Stuttgart, Alemania.

Impreso en la distintiva tipografía Fraktur, característica de las publicaciones alemanas de la época, el libro encarna el espíritu de una era y un arte tipográfico que evoca la tradición germánica.

El título en alemán alude al "bosque virgen" o "selva", que refleja la mirada singular de su autor, botánico, microbiólogo y filósofo de la naturaleza.

Para nosotros, su presentación invita a imaginar el volumen como un objeto de veneración, no solo por su contenido, -que hemos sido capaces de traducir-, sino por su materialidad: las letras góticas, el papel que guarda el peso de casi un siglo, y el eco de un bosque primigenio que, desde sus páginas, con casi un siglo de haber salido de la imprenta, sigue respirando.

He guardado para el cierre dos hallazgos excepcionales: los facsímiles de El Cojo Ilustrado, destacando la edición número 102, del año V, fechada el 15 de marzo de 1896.

Entre sus páginas, celosamente conservadas, reposa una fotografía que captura al rector de la Universidad de Carabobo, Alejo Zuloaga, a los 43 años de edad, acompañado de los jóvenes doctores de entonces, Miguel Ángel Pazqués y Guillermo Barreto Méndez.

En la página 238 de esta misma edición, el escritor J.M. Núñez Ponte les rinde un elogioso homenaje, reflejo de la estima que inspiraban.

Dicha imagen, de singular valor histórico, fue usada como portada del libro Dos momentos: una historia, del profesor Iván Hurtado León, obra que narra la trayectoria centenaria de la Universidad de Carabobo.

Estos facsímiles, junto con otros volúmenes, fueron adquiridos por mi esposa y por mí, en una venta de libros usados dispuestas en las aceras de una calle de Caracas; un encuentro fortuito donde la memoria y el azar conspiraron para entregarnos estas reliquias de la historia impresa.

Y queda un último tesoro, de esos que iluminan con un fulgor nuestra devoción apasionada por los libros usados: en un volumen cuyo título he olvidado, surgió entre sus páginas un poema manuscrito del poeta Eugenio Montejo. Noche en la noche, perteneciente a su Partitura de la cigarra de 1999, se manifestó como un destello íntimo, un trazo de tinta que enlaza la mano del poeta al alma del lector.

En ese momento, el libro, anónimo y ajado, se transfiguró en un augurio, y el poema, en un premio a nuestras almas de lectores.

Rafael Simón Hurtado. Escritor, periodista. Fue Jefe de Edición de Tiempo Universitario, semanario oficial de la Universidad de Carabobo. Director-editor fundador de las revistas Huella de Tinta, Laberinto de Papel, Saberes Compartidos, los periódicos La Iguana de Tinta y A Ciencia Cierta, y la página cultural Muestras sin retoques. Premio Nacional de Periodismo (2008), Premio Nacional de Literatura Universidad Rafael María Baralt (2016), Premio Municipal de Literatura Ciudad de Valencia, (1990 y 1992). Ha publicado los libros de ficción Todo el tiempo en la memoria y La arrogancia fantasma del escritor invisible y otros cuentos; y de crónicas, Leyendas a pie de imagen: Croquis para una ciudad. Ha hecho estudios de Maestría de Literatura Venezolana en la Universidad de Carabobo.

Rafael Simón Hurtado. Escritor, periodista. Fue Jefe de Edición de Tiempo Universitario, semanario oficial de la Universidad de Carabobo. Director-editor fundador de las revistas Huella de Tinta, Laberinto de Papel, Saberes Compartidos, los periódicos La Iguana de Tinta y A Ciencia Cierta, y la página cultural Muestras sin retoques. Premio Nacional de Periodismo (2008), Premio Nacional de Literatura Universidad Rafael María Baralt (2016), Premio Municipal de Literatura Ciudad de Valencia, (1990 y 1992). Ha publicado los libros de ficción Todo el tiempo en la memoria y La arrogancia fantasma del escritor invisible y otros cuentos; y de crónicas, Leyendas a pie de imagen: Croquis para una ciudad. Ha hecho estudios de Maestría de Literatura Venezolana en la Universidad de Carabobo.

jueves, 2 de enero de 2025

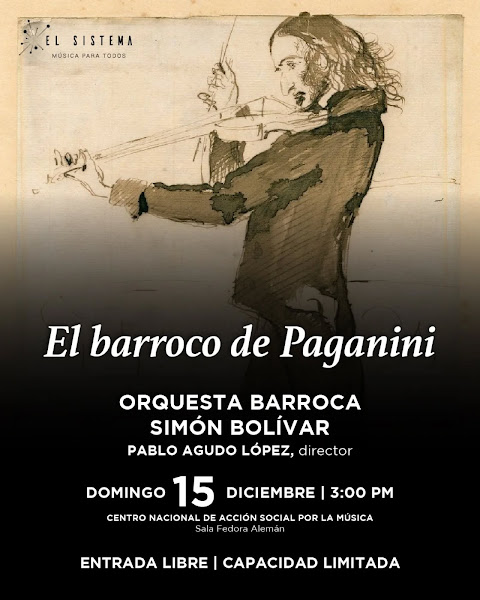

Pablo Agudo López: “Me atrae el genio improvisador de Niccoló Paganini”

Por Rafael Simón Hurtado / Fotos cortesía de El Caballero de los cinco asteriscos, @barroquero

Pablo Agudo López formó parte del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, y en la actualidad realiza una Maestría especializada, como Maestro al Violino/Cembalo et Direction d’Ensembles Baroques, en la Haute école de musique de Genève (Universidad de Música de Ginebra). Es la primera admisión de un violinista a dicha maestría.

Pablo Agudo López: “yo no escogí al violín, el violín me escogió a mí.”

Cuando Pablo Agudo López toca el violín, galantea musicalmente con más de 500 años de historia de un instrumento que, de acuerdo a los estudiosos del tema, fue creado a comienzos del siglo XVI, por el italiano Andrea Amati, en la ciudad de Cremona, Italia.

A su vida llegó hace apenas 17 años, cuando tenía 4. Ya, entonces, su vocación por la música, había dado algunas manifestaciones desde que su padre y su madre, Argenis Agudo y Coralia López Gómez, -quien lo define como renacentista y librepensador- lo acunaron en los atriles del gusto por la creación artística.

“Cuando lloraba, mi llanto se calmaba al oír música, y cuando veía conciertos en la televisión, imitaba los gestos del director de orquesta”, dice Pablo.

Ver una foto de aquel niño con su oído pegado al instrumento, sostenido entre su pequeño mentón y su diminuto hombro, era como ver la imagen de la inocencia auscultando, con curiosidad, un corazón palpitante. Desde entonces, para Pablo, el violín pasó a ser una extensión de sus brazos y sus oídos.

En su casa de Valencia oyó desde el compositor veneciano Antonio Vivaldi hasta el grupo de jazz cubano Irakere, con Chucho Valdés, por lo que desarrolló una sensibilidad musical que abarca amplios registros.

“Mi compositor favorito, -dice-, es el cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien tiene una fuertísima herencia de la música barroca en su composición, e, incluso, en su manera de cantar”.

Luego, gracias al consejo de la profesora del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, del Núcleo Valencia, Eudel Seija, sus padres lo inscribieron en la cátedra instrumental de violín.

“Podría decir, -afirma-, que yo no escogí al violín, sino que el violín me escogió a mí. Pero no me disgustó nunca, todo lo contrario. Jamás protesté y siempre disfruté tocándolo. De hecho, yo prefería muchísimo más ir a la orquesta que ir al colegio”.

Pero fue a los 13 años cuando se dio cuenta de que verdaderamente quería dedicarse profesionalmente a la música, pues su experiencia de vida no sólo no le impidió disfrutar de una infancia plena, sino que, por el contrario, para él, el violín y la música se integraron como formas del juego. Eso sí, un juego donde debía ser disciplinado.

“Mi padre, también músico, -popular y clásico-, fue integrante de la Sinfónica de Carabobo antes de que yo naciera, por lo que puede decirse que me transmitió la sensibilidad por la música”.

Era frecuente que en su casa se escuchara música tradicional venezolana, o se armara una “guataca”, nombre con el que se conoce coloquialmente en Venezuela al acto de improvisar un concierto de música popular, sin partitura.

“Para mí todo eso era un reto, pero divertido”.

A estas vivencias se le sumó luego el estudio riguroso que requería el violín. Técnica y mentalmente, el instrumento precisó de su disposición de un alto nivel de exigencia, que, a lo largo de los años, se ha traducido en un conocimiento que adquirió como integrante del Sistema Nacional de Orquestas y Coros de Venezuela, en la ciudad de Valencia y en las clases individuales, pero “sin que nunca se perdiera el sentido del juego”, dice.

Ver una foto de aquel niño con su oído pegado al instrumento, sostenido entre su pequeño mentón y su diminuto hombro, era como ver la imagen de la inocencia auscultando, con curiosidad, un corazón palpitante.

El ánimo de una vocación

Si bien es cierto que Pablo Agudo López reconoce en sus padres una deuda de honor en su formación como violinista, pues ellos abrieron los portillos del sentimiento para interpelar el ánimo de una vocación, también lo es que en su formación como violinista arribaron nuevos maestros, quienes alimentaron las demandas íntimas de aquellas aptitudes. Ellos descubrieron en el adolescente los destellos de genialidad que no están reservados sólo a la excelencia de la obra consumada, sino que se anticipa a la capacidad de producirla.

Rosario Ferrufino, profesora de violín y música, fue su primera ductora. A ese itinerario pedagógico, en el que la música se conectó con el alma de sus días, se incorporó también el maestro Sergio Celis, su profesor durante más de 8 años, quien dejó una huella profunda en su formación. Luego vino el maestro Luis Miguel González, quien dio un impulso importante a sus inquietudes en muy poco tiempo. Después se sumaron a su lista de afectos y reconocimientos, los maestros José Gabriel Valbuena y Alirio Vegas.

Pero sobretodo, reconoce en el maestro Boris Paredes Alzolay, director de la Orquesta Barroca Simón Bolívar, los dones del sensei, pues revolucionó completamente su forma de ver la música, el violín, la técnica de abordar las obras, de estudiar, y su amor por la música barroca. Fue su último maestro de violín en Venezuela.

“Lo sigo considerando mi maestro. Tuve el privilegio de dirigir su orquesta mientras él también tocaba allí”.

Reconoce en el maestro Boris Paredes Alzolay, director de la Orquesta Barroca Simón Bolívar, los dones del sensei. Foto de Pablo A de la Barrra.

La inauguración de una Maestría

En junio de 2024, después de un intenso período de formación, presentó su recital de grado, en la Haute école de musique de Genève (Universidad de Música de Ginebra), adonde había ingresado a los 17 años, en 2021. Entonces, alcanzó la máxima calificación y felicitaciones del jurado como licenciado en Artes en Música/Instrumento histórico violín barroco.

Haute école de musique de Genève (Universidad de Música de Ginebra). Es la institución musical más antigua de Suiza y una de las más antiguas de Europa. Tiene su sede en un edificio histórico construido en 1855.

En esta etapa de estudios encontró abrigo en su maestra de violín, la violinista francesa Florence Malgoire, especializada en el repertorio barroco, e hija del gran oboísta Jean-Claude Malgoire.

“Florence Malgoire fue mi maestra de violín en Ginebra. Ella me recibió con los brazos abiertos y me trató, casi, como si fuera un hijo suyo. Lamentablemente no pudo asistir a mi graduación, ya que, en 2023, de una manera repentina, desapareció de estas tierras. Pero yo sé que ella sigue aquí conmigo, dejándome una huella que no la borrará nadie”.

Encontró abrigo como su maestra de violín, en la violinista francesa Florence Malgoire, especializada en el repertorio barroco." Foto cortesía de Radio France.

Durante los años de preparación, -para lo cual debió aprender francés-, Pablo recibió también el aliento de las maestras Anne Millischer, violinista clásica francesa, que perfeccionó sus habilidades en la Haute École de Musique de Genève; y Chouchane Siranossian, violinista francesa, de origen armenio, quien es reconocida como una virtuosa de la escena barroca internacional. A ambas intérpretes agradece el regalo de sus experiencias ejemplares.

Y con el Maestro David Chappuis profundizó en el estudio de la improvisación y la composición musical de distintos estilos históricos.

En la actualidad, en la misma Universidad de Música de Ginebra, cursa una maestría especializada, bajo el título de Maestro al Violino/Cembalo et Direction d’Ensembles Baroques, concebido en 2005 por el director de orquesta y coro, clavecinista y profesor argentino, Leonardo García Alarcón. El curso prepara instrumentistas, directores, cantantes para la dirección de conjuntos instrumentales y/o vocales en el campo de la interpretación histórica. Es un título que Pablo Agudo López inaugura, pues es la primera admisión de un violinista a dicha maestría.

“Es una maestría, -dice Pablo-, que hago bajo la tutela del maestro Leonardo García Alarcón, un maestro extraordinario, un verdadero genio musical”.

Profesor argentino, Leonardo García Alarcón, clavecinista, director de orquesta y coro.

Cuenta Pablo que la maestría comprende tres aspectos de la dirección: La dirección orquestal y coral desde un pódium, con las manos, trabajando la técnica gestual; la dirección desde el instrumento principal, es decir, el violín, donde el cursante debe tocar como solista o como concertino, mientras dirige la orquesta, y la dirección desde un instrumento de teclado, como el clavecín (cémbalo), el órgano o el piano.

“También trabajamos muchísimo el lenguaje del bajo continuo, la armonía, la improvisación desde ese instrumento. Con un teclado tienes todo, todas las voces. La orquesta entera se puede enfermar, y tú podrías tocar todo igual y puede funcionar perfectamente. Con un violín no se puede hacer eso. Entonces esto es fundamental, además que allí tienes toda la base de lo que es la música y la composición”.

“La maestría dura 2 años, pero al ser la primera vez que se le otorga este Máster a un violinista, es una iniciativa experimental, por lo que debo profundizar muchísimo más, para alcanzar la meta final de poder hacer los dos conciertos de fin de máster, dirigiendo la mitad desde el cémbalo, y la otra mitad desde el violín. Para poder aprovechar el curso al máximo, he solicitado hacerlo en 3 años, por lo que obtendría mi maestría en 2027. Estoy planeando algo grande para ello”.

“Niccoló Paganini fue un rockstar del siglo XIX, -dice Pablo Agudo López-, pues sus presentaciones ensancharon las posibilidades interpretativas del violín mediante digitaciones especiales”.

Paganini, el genio improvisador

De visita en Valencia, entre el 23 y el 24 de noviembre de 2024, dictó una conferencia sobre el compositor y virtuoso violinista Niccoló Paganini, considerado el padre de la moderna técnica del violín. En su disertación sobre el músico italiano, se refirió a las grandes habilidades que lo llevaron a ser considerado como un violinista inimitable en la historia de la música. Habló acerca de su contribución a la ampliación de las posibilidades de ejecución con el violín, al tiempo que promovió en forma decisiva el desarrollo de la literatura para este instrumento. Se refirió a sus famosos 24 caprichos, uno de los aportes iniciales en materia de composición para solo de violín. Y se paseó por las leyendas que se tejieron en torno a las dotes especiales del intérprete, que le atribuían un carácter sobrenatural, dada su gran destreza con el instrumento y su capacidad para tocar piezas valiéndose de una sola cuerda.

Pero hubo un aspecto en el que hizo hincapié. Una de las características de Paganini, referida por sus biógrafos, consistía en la búsqueda incesante de un sonido que asombrase a la gente. Uno de esos recursos fue el de la improvisación, que juntaron su arte con el mundo de las grandes atracciones.

“Niccoló Paganini fue un rockstar del siglo XIX, -dice Pablo Agudo López-, pues sus presentaciones ensancharon las posibilidades interpretativas del violín mediante digitaciones especiales”.

“Lo que más me atrae de esta gigantesca figura del violín, es, curiosamente, algo que se ha explorado verdaderamente poco, y es su habilidad como improvisador. Fue uno de los más grandes improvisadores de occidente en el siglo XIX. Y para mí, el mejor violinista improvisador de su época. Una aspiración personal como violinista, es explorar mis propias posibilidades en este campo”.

Luego de una buena parte de su vida conviviendo con el violín, ha llegado a conocerlo muy bien. Le atribuye virtuosismo como instrumento solista, voz soprano de las cuerdas.

“Es un instrumento que puede generar mucho ego, ambientes de mucha competitividad, que puede llegar a ser tóxica. Pero también es un instrumento divertido, que fascina a todo el mundo. Nace de la caverna, de lo popular, de lo folclórico, lo que lo hace un instrumento danzante, bailarín, saltarín, versátil. Se puede hacer casi todo con él. Es un instrumento que sorprende, que impresiona mucho, pero que, al mismo tiempo, es muy sensible. Como todo instrumento muy bien sentido y tocado, puede conmover mucho a las personas”.

Portada del primer método de guitarra publicado en Venezuela alrededor de la cuarta década del siglo XIX: Nuevo método de guitarra o lira, firmado con el curioso nombre de El Caballero de ***.

El Caballero de los cinco asteriscos

Pablo Agudo López ha mostrado desde muy temprana edad una especial inquietud por la creación. Además de un gran músico, es un comunicador versátil, de sonrisa franca.

En Youtube y en Instagram pueden encontrarse algunos videos y fotografías que muestran iniciativas adolescentes para la escritura de guiones breves; registros visuales de variaciones propias sobre temas, como 'Noche de Paz' (Stille Nacht) de Franz Gruber y Joseph Mohr, grabadas en el Museo Casa de La Estrella, en Valencia, Venezuela; y una curiosa carta dirigida a Juan Sebastian Bach, por su Pasión según San Juan, entre otras ocurrencias y creaciones.

En sus redes usa el seudónimo El Caballero de los cinco asteriscos. Confiesa que se trata de una referencia directa al autor desconocido del primer método de guitarra publicado en Venezuela alrededor de la cuarta década del siglo XIX: Nuevo método de guitarra o lira, firmado con el curioso nombre de (Caballero de ***). El ejemplar, impreso por Tomás Antero, fue donado a la Biblioteca Nacional de Venezuela, a la División de Libros Antiguos y Raros de la Biblioteca Nacional de Venezuela, por el maestro de la guitarra, el venezolano Alirio Díaz el 5 de abril de 1982.

La historia, que llamó la atención de Pablo, lo llevó a escribir una ficción que tiene como escenario un mundo en donde la música está prohibida. Según cuenta en su relato, un grupo de trovadores se dedican a luchar y a resistir para reivindicar el arte musical. Uno de los protagonistas de la historia, llamado José, descubre la historia del Caballero de los 3 asteriscos, y en homenaje a él, adopta el seudónimo con un ligero cambio: El Caballero de los cinco asteriscos, como representante de un legado histórico que jamás será roto ni olvidado.

“El Caballero de los cinco asteriscos es mi alter ego en las redes”, dice Pablo.

Cartel de presentación del concierto de El Caballero de los Cinco Asteriscos, en la Librería Albatros, Ginebra.

En ese mundo de creación también explora su vocación de compositor.

“Compongo mucho. Improviso mucho. Y también arreglo obras ya existentes, donde compongo partes de viola que no existen, o de un instrumento de viento, por ejemplo. El barroco y la música popular me han ayudado mucho a eso, pero también la trova latinoamericana, sobretodo la trova cubana. Compongo y arreglo canciones. Y eso también me aporta muchísimo para el campo instrumental, tanto popular como clásico”.

Solsticio ensamble en el evento Ventus Trinus, en el Teatro Municipal de Valencia.

Al calor de la música en la fría Ginebra

Pablo Agudo López integró el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, conocido como “El Sistema”, a partir de los cuatro años. Y durante un disciplinado período de aprendizaje y práctica musical, integró, a lo largo de su niñez, adolescencia y temprana adultez, la Orquesta Sinfónica Regional de Carabobo, la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Orquesta Barroca Simón Bolívar.

En 2018 fundó, junto a compañeros de aula la agrupación Solsticio Ensamble, caracterizada por Jesús Frontado como “… la única agrupación valenciana que se dedica exclusivamente a la interpretación histórica de la música”. Conformada por músicos valencianos, consagra sus presentaciones a la divulgación de la música antigua y la música tradicional venezolana, mediante una novedosa fusión que refleja la eternidad de la música, a través de nuevos comienzos.

Cumplidas estas experiencias, Pablo Agudo López, orientó su rumbo hacia otros escenarios. Ginebra, Suiza, fue el destino elegido. En ese ambiente, donde la música transforma las calles de la ciudad en un escenario vibrante y gozoso, conecta con las notas musicales a un nivel inexplorado.

“Mi vida en Ginebra ha sido muy especial. Es una ciudad en donde hay mucha vida cultural y musical. A pesar de lo caro que es, y el frío que hace, me encanta vivir allí. Me he rodeado de gente maravillosa, entre ellos un montón de músicos espectaculares.”

El Victoria Hall, una edificación construida a finales del siglo XIX, conocida por la calidad acústica de su sala de conciertos y su órgano monumental.

En aquel ambiente, impregnado de parques, teatros, óperas y universidades, ha tenido la oportunidad de tocar en la orquesta Cappella Mediterránea, dirigida por su maestro, Leonardo García Alarcón. Con ellos ha actuado en sitios excepcionales, como el Gran Teatro de Ginebra, edificación patrimonial e institución cultural, en donde tienen lugar representaciones de ópera y danza, recitales, conciertos y obras de teatro. El Victoria Hall, una edificio construido a finales del siglo XIX, distinguido por la calidad acústica de su sala de conciertos y su inmenso órgano; y el teatro La Cité Bleue, espacio que ofrece una cultura viva y resueltamente contemporánea, y cuyo nombre y color fueron inspirados por las obras del artista francés Yves Klein.

Ha tocado, además, en la Orquesta de Cámara de Ginebra, con programas centrados en los periodos clásico y prerromántico; en Les Talens Lyriques, agrupación en la que actúan músicos de todas las generaciones; en la Jeune Orchestre Rameau, que acoge a jóvenes instrumentistas de conservatorios superiores que desean formarse en la música francesa con instrumentos de época; L’Ensemble Operatic y el Gli Angeli Genève. También he tenido la oportunidad de actuar en otros escenarios y en distintas orquestas y ensambles, como el Festival de Ambronay, en Francia, uno de los festivales de mayor renombre de música antigua de Europa.

A sus 21 años, Pablo Agudo López, conserva el alma del juego cuando ejecuta el instrumento que lo eligió cuando era un niño.

Con su violín, entre el mentón y el hombro, ha recorrido ciudades como Italia, Bélgica, Austria, Alemania y Bulgaria, y en ese recorrido ha actuado bajo la dirección de acreditados directores de orquesta y solistas como Gustavo Dudamel, Ton Koopman, Alfredo Bernardini, Philippe Herreweghe, Leonardo García Alarcón, Michael Form, Zefira Valova, Chouchane Siranossian, Paul Agnew, Bruno Procopio, Christoph Rousset, Alexis Kossenko.

Junto al Maestro neerlandés Ton Koopman, director de orquesta y coro, organista, clavecinista, pianista, compositor, musicólogo y profesor universitario.

“En el 2023, junto a compañeros músicos de la Universidad de Música de Ginebra, fundamos un ensamble de música antigua, dedicado especialmente a música instrumental del siglo XVII. Nos llamamos Les Impertinences (Las Impertinencias), y en septiembre grabamos nuestro disco que saldrá a la luz en 2025.”

La agrupación está integrada por Luis Eduardo López Corredor, tiorba; Ulises Pineda, viola de gamba; Pablo Agudo López, violín; Emma Vignier, violín bajo y Darío Tamayo, clavecin/órgano.

Les Impertinences. (Las Impertinencias).

También forma parte de un trío que fusiona jazz-tango-rock: Sebastián Volco Trío, constituido por Sebastián Volco, al piano y la electrónica; Pablo Della Maggiora, en la percusión, y Pablo Agudo López al violín y también en la guitarra. Han grabado su primer disco, con música original compuesta por Sebastián Volco, y con ellos ha actuado en escenarios de Italia, Francia y la propia Suiza.

Sebastián Volco Trío.

La diversidad exuberante del barroco

La oportunidad que le brindó ingresar a la Universidad de Música de Ginebra lo conectó con una importante vida artística. Las diversidades de influencias confluyen en una historia en la que se mezclan la música, en su expresión más lírica, con la renovación de las formas y las innovaciones técnicas gracias a la influencia de la cultura latina.

En la ciudad suiza se encuentra con muchos músicos en un espacio muy importante para la cultura: la Librería Albatros, dirigida por Rodrigo Díaz Pino. Una librería de libros en español, situada en el corazón de Ginebra, en la que se puede hallar desde una primicia editorial, a un libro listo para ser retirado de las estanterías.

También, para ver y escuchar a un escritor que viene a presentar su libro más reciente o a dictar una conferencia.

Pero, además, esta librería es un centro cultural que reúne a hispanoamericanos, españoles y suizos, no sólo en torno a los libros, sino también alrededor de la música, resonando en diferentes acentos e idiomas, convirtiéndose en un extraordinario y cálido refugio en la fría y culta Ginebra.

Podría decirse que de esta mezcla surge un movimiento de riqueza sensual, de placer estético, drama, dinamismo, movimiento, exuberancia emocional, contrastes, y una tensión que encuentra, en la distinción de las diversas artes y estilos, una confluencia, como en el barroco.

Con el músico peruano Arturo Valdez Yanque y el guitarrista Jorge Pacheco, en la Librería Albatros.

“La Librería Albatros es como la casa de todos los hispanoamericanos que vivimos allí, -afirma Pablo. El último sábado de cada mes nos reunimos en una peña. Para mí es el mejor día del mes. No puedo esperar a que llegue. Siempre voy y llevo un poco de nuestra bella música venezolana. Una de las canciones que no pueden faltar es “El Espanto”, de la agrupación larense Carota Ñema y Tajá.”

Sergio Valdeos, guitarrista peruano con un gran repertorio y trayectoria.

Allí se congrega con músicos extraordinarios, como Sergio Valdeos, formidable guitarrista peruano con un gran repertorio y trayectoria en su equipaje; y con Cali Flores, compositor, arreglista y percusionista peruano, creador de proyectos artísticos interculturales, en los que explora las realidades de Suiza y Perú.

“Con ellos he tenido la oportunidad de compartir escenario, además de las peñas. Con Sergio veo clases de música brasileña, y con Cali comparto sus indagaciones musicales. Ambos son unos maestros de la música latinoamericana. Han sido nuestros invitados a la grabación del primer disco de nuestro grupo Les Impertinences.”

En compañía de Cali Flores, compositor, arreglista y percusionista peruano.

Breve inventario del futuro

A sus 21 años, Pablo Agudo López, conserva el alma del juego cuando ejecuta el instrumento que lo eligió cuando era un niño. Pues, aun, todo su cuerpo se emociona con el sonido que sale del arco y de las cuerdas. En la ejecución del instrumento, se excita al entonar una melodía en una difícil tesitura, a tal punto, que, al fragor de un golpe del arco, o cuando pellizca con los dedos de la mano izquierda de trinos, arpegios, y escalas las cuerdas en el diapasón, su espíritu se estremece.

¿Cuáles, a partir de ahora, son tus más caras aspiraciones en la música? ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Volverás a Venezuela? Pablo hace un breve inventario del futuro.

“Uno siempre anda en una eterna búsqueda, de ser mejor, de superarse a uno mismo. No conformarse, sino continuar soñando. Estoy seguro de que, si llego a los 80 años, seguiré descubriendo cosas nuevas en el violín.”

“A partir de ahora, mis aspiraciones son cada vez mayores. En estos momentos estoy muy enfocado en la dirección orquestal y coral, algo que siempre me apasionó de niño. No me veo, tanto, siendo violinista fijo de una orquesta, sino creando y dirigiendo mi propia orquesta; en donde muy seguido estaré tocando el violín y también algún teclado, por supuesto.”

“Una de mis más grandes ambiciones es dirigir óperas. Sobre todo, óperas barrocas. Y algo que me haría aún más feliz, uno de mis mayores sueños, sería dirigir mis propias óperas. Esa es una de las metas.”

Pablo Agudo López: “Una de mis más grandes ambiciones es dirigir óperas. Sobre todo, óperas barrocas. Y algo que me haría aún más feliz, uno de mis mayores sueños, sería dirigir mis propias óperas. Esa es una de las metas.".

“Quiero crear dos orquestas: una dedicada principalmente al repertorio barroco (donde podamos avanzar también al clasicismo y al romanticismo), y otra dedicada a la fusión, mezclando instrumentos antiguos con instrumentos modernos, música popular con música antigua, componiendo e inventando muchísimo. Ya estamos dando un paso en ello. Una orquesta la dirigiría Pablo Agudo López, y la otra El Caballero de los Cinco Asteriscos.”

“En 5 años me veo teniendo, al menos, una de esas orquestas, con bastante estabilidad. Quizás hasta con un primer disco ya grabado. Me veo haciendo giras con mi grupo Les Impertinences, así como con el Sebastián Volco Trío.”

“Me veo viniendo cada vez más seguido a Venezuela para dirigir la Orquesta Barroca Simón Bolívar. Trabajando con otras orquestas del Sistema y dictando clases a muchachos de distintos núcleos del país. El Sistema me lo dio todo, y yo debo devolver lo que me dio. Es un ciclo. Quienes fueron mis maestros, antes fueron alumnos, como lo fui yo. Nos toca ahora a nosotros continuar ese legado.”

“Me veo también haciendo otros proyectos musicales y artísticos, de cantautor, de música popular, de fusión. Ahora estoy colaborando con José Alejandro Delgado, un trovador venezolano a quien admiro muchísimo, y quien me invitó a participar en su residencia artística “Ciudad Canción”, en Caracas, donde actuaré junto a mi maestro Boris Paredes y el chelista Franz Liszt Figuera, interpretando composiciones mías y de otros autores venezolanos. Me veo haciendo giras con mis orquestas; con Les Impertinences, en Venezuela. Sería otro sueño hecho realidad.”

“También sueño con venir a Venezuela y filmar una película. Pero eso es otro tema.”

Rafael Simón Hurtado. Escritor, periodista. Fue Jefe de Edición de Tiempo Universitario, semanario oficial de la Universidad de Carabobo. Director-editor fundador de las revistas Huella de Tinta, Laberinto de Papel, Saberes Compartidos, los periódicos La Iguana de Tinta y A Ciencia Cierta, y la página cultural Muestras sin retoques. Premio Nacional de Periodismo (2008), Premio Nacional de Literatura Universidad Rafael María Baralt (2016), Premio Municipal de Literatura Ciudad de Valencia, (1990 y 1992). Ha publicado los libros de ficción Todo el tiempo en la memoria y La arrogancia fantasma del escritor invisible y otros cuentos; y de crónicas, Leyendas a pie de imagen: Croquis para una ciudad. Ha hecho estudios de Maestría de Literatura Venezolana en la Universidad de Carabobo.

Rafael Simón Hurtado. Escritor, periodista. Fue Jefe de Edición de Tiempo Universitario, semanario oficial de la Universidad de Carabobo. Director-editor fundador de las revistas Huella de Tinta, Laberinto de Papel, Saberes Compartidos, los periódicos La Iguana de Tinta y A Ciencia Cierta, y la página cultural Muestras sin retoques. Premio Nacional de Periodismo (2008), Premio Nacional de Literatura Universidad Rafael María Baralt (2016), Premio Municipal de Literatura Ciudad de Valencia, (1990 y 1992). Ha publicado los libros de ficción Todo el tiempo en la memoria y La arrogancia fantasma del escritor invisible y otros cuentos; y de crónicas, Leyendas a pie de imagen: Croquis para una ciudad. Ha hecho estudios de Maestría de Literatura Venezolana en la Universidad de Carabobo.

sábado, 14 de septiembre de 2024

Marianela Maldonado: "Me conmueve la belleza que la música trae a la vida de los niños"

Por Rafael Simón Hurtado / Fotografías de Marianela Maldonado de José Antonio Rosales. Fotogramas de la película Niños de Las Brisas

El documental Niños de Las Brisas, dirigido por Marianela Maldonado, fue escogido por los miembros de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela para representar al país en la edición 39 de los galardones otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España: los Premios Goya, como colofón a una larga lista de nominaciones y premiaciones en festivales alrededor del mundo. El film es un espejo en el que el país se ha mirado en los pequeños y sutiles niveles de los acontecimientos domésticos de tres familias que se engranan en la gigantografía del relato de un país entero. También retrata la ilusión y el deseo profundo de una juventud que quiere ser parte del mundo del arte, de sobreponerse a los obstáculos, luchar por aquello en lo que creen.

"Los niños de Las Brisas ven en la música una manera de salir adelante"

En el transcurrir de los días, la imperceptible progresión de la cotidianidad parece extraviarse en la superficie épica de un relato mayor. Soportado en un doble eje, en el documental de Marianela Maldonado, Niños de Las Brisas, es posible distinguir el influjo diario de la música en el devenir de unas familias de escasos recursos económicos, y, al mismo tiempo, el de un país en el que los apremios de una extraordinaria crisis económica y política retratan también las distintas etapas de una experiencia humana límite.

Rodada a lo largo de diez años -de 2009 a 2019- con el mismo grupo de participantes, Niños de Las Brisas observa la continua evolución de sus protagonistas. Desde su primera infancia hasta los albores de la adolescencia, y una temprana adultez, con Dissandra, Edixon y Wuilly, el documental recrea el testimonio de su crecimiento y el despertar de sus conciencias en el seno de una realidad familiar y social cambiante, a veces auspiciosa, pero otras veces, dura, dolorosa.

Marianela todavía se refiere a ellos como sus niños, pues los vio crecer desde que decidió seguirlos, para filmar un documental que ha conmovido a Venezuela y al mundo.

La película narra la historia de tres niños que se inician en la música en el barrio Las Brisas, en Valencia, Venezuela, al sur de la ciudad, formando parte de la Orquesta Tejedores de Sueños, agrupación adscrita a la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, fundada por José Antonio Abreu.

Cuando los conoció y comenzó a rodar, efectivamente, eran niños. Hoy en día son adultos, cada uno recorriendo un camino propio en la música o después de ella.

El largo recorrido de filmación no había considerado, como primera opción, la realización de un documental.

“Al principio no era un documental, -dice Marianela. Yo estaba investigando para contar una historia. Venía de trabajar con música académica, pero en animación, ficción. En Inglaterra trabajé mucho en ficción como guionista. Empecé a investigar para escribir un proyecto, un guion. Quería hacer algo sobre el movimiento de la música en Venezuela, que era bastante importante en aquel momento, y también estaba muy interesada en mostrar algo de la realidad venezolana.”

“Buscando una historia para contar, -continúa Marianela-, primero estuve en Caracas, investigando en el Centro de Acción Social, y aunque me pareció muy lindo todo, ya había músicos establecidos. Fue cuando llegué a Tejedores de Sueños, en Las Brisas. Es una pequeña orquesta, un núcleo que se abre en un trabajo conjunto de la Universidad de Carabobo y el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela.”

Sus integrantes son niños muy humildes que tienen contacto por primera vez con el mundo de las artes, y con una orquesta. La metodología del proceso educativo integral se centra en la ejecución instrumental, a través de la formación musical básica, práctica colectiva, talleres de fila, ensayos seccionales, clases individuales y prácticas orquestales y corales.

“Me pareció muy conmovedor que estos niños estuvieran tan entusiasmados, y que, además, sus familias también lo estuvieran. Veían en la música una manera de salir adelante, una verdadera opción de vida. Los protagonistas de Niños de Las Brisas descubrían en la música un espejo de sus vidas, un camino para la realización y un refugio contra las dificultades. Edixon se imaginaba dirigiendo una orquesta, como Dudamel, y Wuilly soñaba con ser solista y tocar el Concierto de Mendelssohn. Ese fue el nacimiento del proyecto.”

Marianela, cuando vio a los niños por primera vez pensó que lo descubierto era mejor para un documental, y no una ficción, su idea original. Lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos transpiraba tanta belleza que, casi inmediatamente, comenzó a seguirlos.

“Puedo decir que la primera semana que estuve en Las Brisas conocí a Dissandra y a Edixon. Así comenzó todo el proceso. A Wuilly lo conocí dos años después.”

Dissandra fue la primera niña con la que hizo contacto en el núcleo. La describe como una niña luminosa, hermosa, llena de optimismo, quien, con sólo nueve años, sabía hablar muy bien.

“Inmediatamente me invitó a su casa. Era una niña desenvuelta, que quería contar una historia. Quiso que conociera a su familia, a su mamá. En ese momento comprendí que tenía una puerta abierta.”

También entrevistó a muchos otros niños, entre ellos a Edixon, quien le pareció un niño empático, curioso, auténtico. A lo largo de los años siguió, cámara en mano, a otros niños, y, además, a un par de profesores. Marianela estaba en esa búsqueda de la historia, en un proceso de paciente y largo aliento.

“Hubo niños que al comienzo estuvieron muy comprometidos, pero en la medida en que fueron creciendo y llegaron a la adolescencia, ya no quisieron filmar. Me tuve que adaptar a eso. Eso sí, las filmaciones fueron hechas con mucho respeto, con mucha autenticidad. Sólo tomaba lo que ellos traían a la mesa.”

"Yo no tuve que inventar nada… lo que yo hice fue seguir a estos chicos. Son vidas humanas y las vidas humanas nos devuelven la verdad."

La realidad cambia el guion

Marianela Maldonado es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, en Comunicación Social. Desde su primer libro de narrativa publicado en 1991, La Felicidad es una pistola caliente, ha escrito y dirigido cortometrajes de ficción como The Look of Happiness (2002) y Breaking Out (2004), estrenados en el Festival de Cine de Cannes. En 2008, como guionista, coescribió Peter and the Wolf, cortometraje que obtuvo el premio Oscar al mejor corto animado.

Esa experiencia acumulada la puso en práctica en Niños de Las Brisas, mediante el género cinematográfico que se vale de un guion que la propia Marianela califica como un misterio.

“Un misterio divino, como la Santísima Trinidad: existe y no existe. Un guion para documental tiene mucho que ver con la motivación del director o con la motivación del equipo que narra, y con las decisiones que se van tomando. Es verdad que uno va reescribiendo. Yo vengo de la escritura, de la narrativa. Vengo de ser una guionista de ficción que es muy diferente al guion documental. En el caso de Niños de Las Brisas hice un primer planteamiento. Estos son los niños que conocí, y, a manera de predicción, pensé en lo que podía pasar. Cuando vas escribiendo tienes una conexión especial con la gente, porque los has escuchado, y entonces te guía el deseo de las personas. Si esa persona quiere ser músico, yo lo voy a acompañar en ese viaje; si esa persona quiere irse del país, yo lo voy a seguir en ese trayecto. Tienes un punto de vista que es el deseo de los personajes. Y luego, por supuesto, el punto de vista del realizador. Sin embargo, un ejercicio muy hermoso en el documental es tratar de dar un paso atrás, ser observador, y dejar que sean ellos los que cuenten la historia. A veces estarás de acuerdo y a veces no, pero igual tienes que aprender a estar allí.”

Cada paso que daba significaba una decisión de escritura. Marianela cuenta que tanto en Niños de Las Brisas como en Érase una vez en Venezuela, documental de 2020 en el que colaboró en la elaboración del guion, adquirió y reafirmó ese aprendizaje, que después incorporaría en otros de sus trabajos: Unmade Beds (2009), The Flying Machine (2013) y The Magic Piano (2011).

“Tanto en Érase una vez en Venezuela como en Niños de Las Brisas adquirí ese aprendizaje. Lo conversé mucho con mi amiga Anabel Rodríguez Ríos, directora de Érase una vez en Venezuela. En estas experiencias aprendí en dónde situar la cámara, valiéndonos de la intuición, pero también de la comodidad. No tratar de buscar una belleza estética forzada. Cuando piensas en la búsqueda estética, que es característica de la ficción, te alejas de la verdad.”

Otro aspecto importante de la película fue el proceso de edición. No hay metáforas ni adornos. Se exhibe la pura realidad.

“El proceso de edición fue brutal”, -dice Marianela. “Las horas que contenía el material fílmico eran impensables. Se escogían las escenas que se consideraban más auténticas, las más bellas, sin pensar, en principio, en qué historia se estaba contando.”

“Al comienzo los chicos y sus familias le hablaban a la cámara, porque nosotros, mi esposo y yo, -Robin Todd, director de fotografía-, estábamos allí, Pero después ellos se dan cuenta de que la dinámica era que debían seguir en su vida. Cuando pasas muchas horas frente a una cámara, te olvidas de ella. Allí empezaron a surgir las cosas más interesantes.”

Luego de seleccionar las escenas, que abarcaron siete horas, de un total de 500, se emprendió la edición. Esto no deja de ser asombroso. Después de conocer este dato, sorprende cómo sus realizadores fueron capaces de condensar en 1 hora y 22 minutos una historia poderosa, homogénea, compacta.

“Nos tomó dos años editar la película. Estuve con Jessica Wenzelmann, mi coguionista, quien hizo un trabajo espectacular, mirando todo el material. El nivel narrativo fue muy difícil, pues se construyeron tres historias con muchos giros narrativos intimistas, que se entrelazan, pero cada uno con una relación con la música diferente. Luego están las historias que narra la comunidad, que se cuentan a través de las historias individuales. Es una película sobre tres niños y su relación con la música, el Sistema, y también es una película sobre el país.

”

"Cuando haces un registro de vidas humanas, muestras una historia que tiene una complejidad. Es allí en donde nace la historia."

El documentalista como testigo

La película es un espejo en el que el país se ha mirado en los pequeños y sutiles niveles de los acontecimientos domésticos de tres familias, que se engranan en la mayúscula dimensión del relato de un país entero. “Una película que logra la rara proeza de combinar lo íntimo y lo panorámico”, de acuerdo a Phil Hoad, de The Guardian.

Una doble bisagra abre la puerta de un amplio marco temporal, sobre las coordenadas estilísticas de una dirección acicateada por el influjo de lo real. La cámara se mantiene a la altura de los ojos de los personajes; aunque buscando siempre la distancia justa desde donde filmar a sus iguales. En ese registro el guion cuajó, al cabo de diez años, un sensible retrato.

Es inevitable pensar en Boyhood, de Richard Linklater como referente de Niños de las Brisas. Marianela responde que cuando se exhibe la película del director de cine y guionista estadounidense, ella ya tenía ocho años filmando.

“Yo no sabía que iba a estar filmando diez años. A mí me gusta mucho el cine narrativo, el documental narrativo, el seguimiento de vidas, ver hacia dónde van las personas. En donde no hay quien te explique la realidad, sino que son los personajes los que te van guiando por su realidad.”

“Yo pensé que iba estar unos 4 o 5 años. Mi intención era llevar a los chicos a una orquesta y ver cómo cambiaban sus vidas. Por supuesto, yo también estaba interesada en retratar la realidad venezolana, porque en ese contraste es donde está el conflicto. Cuando yo los conozco a ellos no todo es color de rosa. Para ir a un concierto tenían que montarse en 4 autobuses; llevar los instrumentos al barrio suponía un riesgo. Ese contraste era lo que yo quería explorar.”

La realidad cambiaba el guion, y Marianela sugería adaptaciones o corregía los acentos. El film parece tener un propósito paradójico de convertir la realidad en drama, pero un drama signado por el azar.

“Cuando haces un registro de vidas humanas, muestras una historia que tiene una complejidad. Es allí en donde nace la historia. Cuando comencé a contarla, lo que me conmovía era la belleza que la música traía a la vida de los niños. Yo quería mostrar eso. Pero no fue tan fácil.”

El documental no está exento de controversias, pues parte del proceso de filmación coincidió con los años en que Venezuela -2016-2019-, se vio envuelta en una violenta crisis que golpeó de pobreza a la sociedad venezolana, lo cual repercutió en el Sistema.

“El Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela no es una isla. Vivimos momentos bastante difíciles, por lo que hubo eventos que se fueron entretejiendo. En ese período los chicos, -ahora jóvenes-, tuvieron que tomar decisiones difíciles. Dissandra se fue a Perú unos meses después de que cumplió 18 años. Y los otros también tuvieron que tomar decisiones muy fuertes. La música los acompañó, ayudándolos materialmente a sobrevivir, tanto a Wuilly que estuvo en la calle, tocando en Nueva York en las estaciones del metro, como a Dissandra, que se desempeñó como maestra de violín, a pesar de no tener papeles; y también a Edixon lo asistió espiritualmente. La música estuvo allí.”

Dissandra fue la primera niña con la que hizo contacto en el núcleo. La describe como una niña luminosa, hermosa, llena de optimismo.

“Otro punto de vista, -dice Marianela-, es que El Sistema les prometió a los chicos algo que no pudo cumplir. Ninguno se convirtió en músico profesional. He allí la complejidad de la realidad. Yo creo que los logros de este material fílmico, que hemos hecho en equipo, bajo la producción de Luisa De La Ville, es, precisamente, que no muestra una sola cara de los hechos.”

Marianela Maldonado no juzga negativamente al Sistema, por el contrario, afirma que es una iniciativa que le brinda una oportunidad a los niños del barrio Las Brisas.

“Yo amo el trabajo que realizan los profesores del Sistema. Sé que muchos de ellos trabajan con la ilusión de enseñar. Lo hacen porque creen en ese ideal, porque saben que, yendo al salón de clases, hacen una diferencia. Esa gente está haciendo un trabajo maravilloso. Es más, muchos sufren todo lo que está pasando en el país.”

“Pero también debemos reconocer que el Sistema es usado como propaganda política. Y allí está la complejidad, y sólo en la complejidad podemos aprender algo para reflexionar. Reflexionar no es comprobar lo que yo pienso, reflexionar es enfrentarnos a lo que golpea nuestra verdad, que hace que la redefinas.”

“Lo personal siempre es político”, dice Marianela. Y, según ella, “la historia íntima siempre cuenta la historia colectiva. Mientras mejor cuentas la historia individual, más te reflejas. Nuestras decisiones pasan por lo personal, pero también pasan por lo público. Todas las grandes decisiones que esos chicos tomaron tuvieron que ver con las circunstancias que estaban ocurriendo en Venezuela.”

La cámara se mantiene a la altura de los ojos de los personajes; aunque buscando siempre la distancia justa desde donde filmar a sus iguales.

El triunfo y el fracaso

A pesar de que en la película se respira un aire de pérdida, de extravío de la esperanza, sería incompleto, injusto, dejar de reconocer que el documental también retrata la ilusión y el deseo profundo de una juventud que quiere ser parte del mundo del arte, de sobreponerse a los obstáculos, luchar por aquello en lo que creen. Y si bien es cierto que hay miembros del sistema a quienes les tocó pasear por Venezuela y el mundo un proyecto malogrado, también lo es que hay integrantes, salidos de la misma experiencia, que han tenido éxito. La producción pudo haber retratado el surgimiento del próximo Gustavo Dudamel, pero finalmente registró la realidad, quizás, de miles que no lo consiguieron, y no por falta de empeño o habilidades.

Pero, ¿por qué no haber hecho un contrapunto entre estos dos extremos?

“Porque esa fue la suerte de los chicos que yo seguí. Lo que yo deseaba para ellos era el éxito y los apoyé a todos, dice Marianela. "Profesores, como Sergio Celis, -formador de muchos violinistas venezolanos y desafortunadamente fallecido-, trabajaron incansablemente para lograr que niños de zonas populares de Venezuela tuvieran una oportunidad de superación en la música y no en la violencia. Esto ha sido parte del esfuerzo hecho por cientos de músicos para que Venezuela sea reconocida como uno de los núcleos musicales más importantes del mundo. Me hubiese encantado contar alguna de esas historias. En todo caso, yo traté de darles, a todos, un final esperanzador, porque la música está con ellos y los acompaña. ¿Qué hubiese sido de la vida de esos chicos sino hubiesen tenido la música?”

“¿Qué es triunfar, realmente?”, se pregunta Marianela. "En algunos de los países en donde ha estado la película, me han comentado que la mayoría de los cineastas siempre quieren contar la historia del uno por ciento que alcanza el objetivo que se ha propuesto, como el caso del director Gustavo Dudamel; pero la verdad, es que el otro noventa y nueve por ciento es la otra historia, a quienes la música los acompaña, los inspira; y, aunque luego decidan seguir otra profesión, la música seguirá estando allí, como parte de cada uno, haciéndoles seres humanos más profundos, proporcionándoles una manera distinta de ver el mundo. Eso también es un triunfo.”

Edixon le pareció a Marianela un niño empático, curioso, auténtico.

Son vidas humanas que devuelven la verdad

La película es una lección que se ofrece a través de distintas trayectorias. La que recibe el espectador cuando se refleja en el espejo de su propia realidad; la que adquiere quien, por no conocer lo realidad del país, despierta a su comprensión; la que alcanzan sus propios protagonistas, sus familias, que han soñado y crecido en un ambiente no siempre amable, y, por supuesto, la que obtienen quienes han participado en su realización, haciendo de esa lección parte de su bagaje cinematográfico y un alimento para su espíritu.

“Ha sido un aprendizaje increíble, -dice Marianela-, desde el punto de vista personal y también como cineasta. Desde el punto de vista personal, aprendí sobre la determinación, sobre la resiliencia, sobre cómo seguir adelante. Muchas veces pensé que no iba a terminar el proyecto. Pero ellos me inspiraron, no sólo con el sueño de la música, sino también para sobrevivir en contra de todas las adversidades, convirtiendo la dificultad en una oportunidad.”

Hubo días de muchos trances, aprietos y hasta peligros. Hubo días en que no tenían medicinas, o no había agua, o carecían del dinero suficiente para el transporte. Hubo días en que le fueron robado sus instrumentos.

“Pero ahí seguíamos, dice Marianela. "Yo decía: si ellos siguen, yo también tengo que seguir adelante contando su historia.”

De esas lecciones brotaron los afectos propios, que surgieron de pronto en el lente de la cámara que retrataba el amor que filmaba.

“También aprendí de la relación entre los padres y los niños, porque me recordaron a mis abuelos, a mis propios padres. La abuela de Dissandra me recordaba mucho a mi abuela, con quien tuve una relación muy especial. En ese amor tan puro entre abuelos y nietos, entre padres e hijos, -que casi no tienen nada que no sea el amor y el apoyo-, aprendí del sacrificio de estar siempre allí, presentes en la vida de sus niños, como estuvieron mis abuelos, como estuvieron mis padres.”

“Después, como cineasta, crecí enormemente. Se puede ver en la cámara. En el medio de la filmación de Niños de Las Brisas hice varias películas, otros documentales, a los que aporté lo que iba aprendiendo. Me volví más intuitiva, más segura. Por ejemplo, el acompañamiento de la realización de las tareas cotidianas de los niños, se hizo con total naturalidad.”

El documental de Marianela Maldonado comienza con unas palabras de José Antonio Abreu sobre la riqueza espiritual de la música, y termina con una dosis de realidad que le da en la cara al espectador. A pesar de todo, ¿crees en el valor pedagógico del sistema?

“Absolutamente,” afirma. "Lo que no comparto es la situación del país, la crisis de la educación, la separación de la familia. Eso lo ves en el documental. Yo no tuve que inventar nada. Al entender el género, sabes que lo que yo hice fue seguir a estos chicos. Son vidas humanas y las vidas humanas nos devuelven la verdad. Por eso la gente que va a verla se siente tan cercana a la película, porque esta es también nuestra historia. Lo que yo hice fue registrarla.”

"También aprendí de la relación entre los padres y los niños, porque me recordaron a mis abuelos, a mis propios padres."

El mayor premio: el del espectador

El documental Niños de Las Brisas ha obtenido el reconocimiento mundial en festivales de Corea del Sur, Francia, Guyana Francesa, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, México, Letonia, República Dominicana, Bélgica y Venezuela. Ha acumulado a lo largo de su trayectoria, una suma de premios que reflejan no sólo su excelencia cinematográfica sino también su impacto social y cultural. Se incluyen en esta lista el Premio Sacem al Mejor Documental Musical del año en Francia otorgado por los músicos y compositores franceses, en 2022, el galardón al Mejor Director en el Fifac (The International Caribbean Amazon Documentary Film Festival) en Guyana Francesa, el mismo año; el premio como Mejor Documental en el Festival Reflets du cinéma ibérique et latino-américain en Lyon, Francia, en 2023; el Premio del Jurado y el Premio del Público en el Festival International du Film Documentaire de Martinique, en Martinica, en 2023. También en este mismo año el Social Change Award otorgó a Luisa De La Ville el premio como productora de Niños de Las Brisas al Mejor Documental (Premio ex aequo); y en Mérida recibió el galardón como Mejor Documental en el Festival de Cine venezolano en 2023.

El viernes 6 de septiembre de 2024, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela hizo el anuncio que el documental Niños de Las Brisas, de la cineasta Marianela Maldonado, representará a Venezuela en la edición número 39 de los Premios Goya, que se entregarán en febrero de 2025. La Comisión electoral que tomó la decisión estuvo integrada por Solveig Hoogesteijn, Abraham Pulido, Javier Vidal, Carlos Malavé, Simón Carabaño, Henry Páez y Caupolicán Ovalles.

Pero no sólo ha sido motivo del reconocimiento oficial en festivales internacionales. También ha conseguido, en Venezuela y el mundo, uno de los mayores premios: el del espectador.

“La película ha sido un éxito en el mundo, afirma Marianela. "La gente que la va a ver, la ama. Hay personas que me han dicho que no podían entender lo que estaba pasando en Venezuela, hasta que vieron la película. No era mi intención hacer una cosa así. Yo quería contar una historia humana. Ahora los públicos de otros países comprenden por qué los venezolanos han abandonado el país caminando; por qué la migración.”

Wuilly soñaba con ser solista y tocar el Concierto de Mendelssohn.

Marianela cuenta que una venezolana con ocho años en Londres, trataba de explicarle a su novio británico lo que pasaba en Venezuela, y cuando lo llevó a ver la película le dijo: “Ahora entiendo.”

Pero la comprensión ha venido del propio Sistema. Miembros de la organización le han escrito o le han llamado para mostrarle su solidaridad, incluso gente de la directiva, como el Maestro Alfredo Rugeles Asuaje, director artístico de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, quien recomendó ver la película.

Otra forma de reconocimiento a su propuesta la obtuvo del cineasta Carlos Aspúrua, director del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).

Gracias a la exposición de la película durante dos años, los realizadores de Niños de Las Brisas lograron recaudar algunos fondos que permitieron apoyar a Wully en su proceso migratorio y a Dissandra en sus estudios. Eso les ayudó a fortalecerse. Edixon, quien temporalmente no volvió a la música, decidió ingresar en una escuela de cocina; Dissandra está tratando de volver a la música, está en el conservatorio, asiste a la Universidad; Wully está en los Ángeles, toca en una orquesta. Ellos han estado muy atentos a los efectos de la película. Han ido muchas veces a verla, han llevado a sus familiares, a sus amigos, quienes se han mostrado encantados con la película.

“Creo que, para ellos, dice Marianela, ha sido un viaje hermoso, en medio de las dificultades. Yo creo que el acompañamiento que surgió durante la filmación, mi preocupación por ellos, los ayudó en el viaje. Fue como si hubiesen tenido una madrina, un padrino. Creo que eso fue un gran apoyo. Han crecido, han madurado y han aprendido a reflexionar, a través de nuestras conversaciones, cuando yo les preguntaba cómo sentían, hacia dónde querían ir. Escucharse, elaborar sus pensamientos, tratar de entender qué les estaba pasando o a qué conclusión podían llegar luego de sus experiencias.”

“La película se puede ver como una historia humana e íntima, pero también es cierto, reconoce Marianela, que para los venezolanos es imposible no hacer una lectura política.”